玉川麻衣の作品、日記、展示等のお知らせです。

新しい作品はカテゴリー「ペン画1」に入っております。

個展 7月:八犬堂ギャラリー(京橋) 10月:ストライプハウスギャラリー(六本木)

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

壁画のモチーフとなる枝を求めて右往左往。

我慢しきれずペン画を1枚描きはじめる。

(リハビリだ!並行して描き進めよう!)

途端に、このとこ悩まされていた頭痛動悸目眩閉塞感…がぴたりと治まる。

生きているなと強烈に感じる。

我慢しきれずペン画を1枚描きはじめる。

(リハビリだ!並行して描き進めよう!)

途端に、このとこ悩まされていた頭痛動悸目眩閉塞感…がぴたりと治まる。

生きているなと強烈に感じる。

PR

田無神社の酉の市へ。

年に3日、酉の日にだけ公開される、本殿を拝観。

江戸の名工・嶋村俊表による彫刻が、とにかくとにかくすんばらしいのだ!

こちらの宮司さんは、江戸彫刻を保護する運動にも携わっていらっしゃるそうで…

境内には夜店の他に、江戸の庶民文化・パワーが偲ばれるような、園芸・見世物・富くじ等が出て、人々で賑わい…

なんとも素敵な空間であった。

田無神社。やはり素敵である。

(昨年3月、こちらに龍の絵を奉納させていただいた)

素敵な偶然で、この神社をおしえてくださった絵描き友達にお会いし。

そのまたお友達のなんとも素敵な方々を紹介していただき。

べらぼうに素敵な宵であった。

宮司氏のお言葉。

「楽しくなくては!たのしい神社…たなし神社…たましい、にも通じるんです」

一泊二日の「六根清浄」から一夜空けて茫然としていたところに、素敵なパワーをいただいた。

(漫然と書いていたらば「素敵」て詞がやたらと出てきたぞ。修正はせんでおこ)

よぉぉし!

描くぞ描くぞ。

描かねば。描きたい。

描くぞぉぉ!!

年に3日、酉の日にだけ公開される、本殿を拝観。

江戸の名工・嶋村俊表による彫刻が、とにかくとにかくすんばらしいのだ!

こちらの宮司さんは、江戸彫刻を保護する運動にも携わっていらっしゃるそうで…

境内には夜店の他に、江戸の庶民文化・パワーが偲ばれるような、園芸・見世物・富くじ等が出て、人々で賑わい…

なんとも素敵な空間であった。

田無神社。やはり素敵である。

(昨年3月、こちらに龍の絵を奉納させていただいた)

素敵な偶然で、この神社をおしえてくださった絵描き友達にお会いし。

そのまたお友達のなんとも素敵な方々を紹介していただき。

べらぼうに素敵な宵であった。

宮司氏のお言葉。

「楽しくなくては!たのしい神社…たなし神社…たましい、にも通じるんです」

一泊二日の「六根清浄」から一夜空けて茫然としていたところに、素敵なパワーをいただいた。

(漫然と書いていたらば「素敵」て詞がやたらと出てきたぞ。修正はせんでおこ)

よぉぉし!

描くぞ描くぞ。

描かねば。描きたい。

描くぞぉぉ!!

高尾山信徒峰中修業会に、参加してきた。

昨年夏に続いて二度目。

信徒でなくてもOK、一泊二日で高尾山薬王院(真言宗智山派)の宿坊へ泊り山伏修業をダイジェスト的に行なう、お楽しみ的要素もある修業会である。

参加者は91名の大所帯(20代~60代くらい)。

(ちょいと集団行動に疲れたけども、)愉快な体験であった。

体験した行は、

○礼拝行

(題目唱えて五体投地、を108回)

○回峰行

(「懺悔懺悔」「六根清浄」と歌うように掛け合いながら山道を登る)

○滝行

○千巻経

(般若心経を50回唱える)

○月輪観

(心を月に見立てて行なう真言宗独自の瞑想)

○写経

(般若心経)

○法話

(入峰修業と大慈大悲について)

○柴燈護摩

野外で薪と柴を焚く、大掛りな護摩

(昨年8月21~23日の日記に、それぞれの詳細やら感想やら書いとります)

久々の滝行はやはり気持ちが良かった。

(滝に打たれると血行がよくなります。荒療治な健康法だと思う)

山道を登りながら去年の自分を思い出して甘酸っぱい気持ちになったり。

(大きな絵を制作中で…祖母のこと家のこと自身のこと…抱えきれずに飽和状態で、救いを求めて登ったのだったわ)

そして今回特に印象に残ったのは、千巻経だろうか。

薄暗い本堂の中、中央で護摩を焚き、周りを橙・黄緑・紫の袈裟を纏った坊さまが囲み、そのまた周りを参加者が囲み…

早いテンポで切れ間なく読経を続ける。

打ち鳴らされる太鼓・楊杖。低音の地を這いうねるような声。香。護摩と蝋燭の炎が揺らぐ。

大声を出し続けるため軽い酸欠となり、雰囲気と相まって、半分眠ったような曖昧で素敵な心持ちとなり…

時折お堂の中を、自分の体内を、何かが走り回るような心地がした。

とらえ処がないような生々しいような感覚であった。

(最近坐禅で度々訪れる曹洞宗のお寺と対比してみると、面白い。

日常生活のひとつひとつが行、とする禅の、清々しい穏やかさ。

密教の呪術的な非日常感。

どっちもヨイなぁ)

印象に残った坊さまの言葉。

山伏の修業は六根清浄に尽きる。

六根=目、耳、鼻、舌、身、意。五感+心。

日常を生きるうちに少しずつ毒が溜まって、それらが曇ってくる。

山・大自然を仏と見立て、その大きな懐のなかで解毒をし、空いたスペースによい心を宿らせて、また日常を大切に生きてください、と。

また、法話にて…

仏教は慈悲と知慧の宗教である、という言葉がある。

慈悲とは例えば、人の悲しみを我がことと感じること。

仏の慈悲には別け隔てがなく、人の慈悲には別け隔てがある。

大自然のなかに入り行をして、その大きな力に包まれることによって、個の意識…囚われていること、思い込んでいること等…を忘れ、大きな慈みの心が沸き上がってくることがある。

例えばそれが仏性なのではないか、と。

(うろ覚えな上に意訳しとりますが)

なるほどなぁぁ。

ここで、何故私はこのように行好きなのだろう、と考える。

とりあえず自分探しやマゾヒズムでないことは確かである。

やはり解毒を、したいのだろう。

ストレスを発散して力を充電したいのだろう。

非日常的空間に身を置くこと、無心となって大きな力に委ねること、行を終えたという達成感…

どれも気持ちの良いものだ。

また、「行者」である間は、日常のしがらみやら役割やら社会的に纏ったものから解放されるわけで。

ふとした時に感じる、なにか大きな力に触れたような感覚も素敵だ。

(酸欠からくる脳内花畑、もあると思うけど、無心になった時に感じる自然の力、というか。

神仏=大自然=大きな力…例えば光、命…でもあると思う)

修業とはとても有効な心身の健康法、先人の知恵ではないかしら。

ストレスは、逃げたり他人にぶつけたりしないで誠実に対峙し毒を抜けば、自身の力となると思う。

私は力が欲しい。

力のある絵を描きたい。

たぶん私は、「絵の神様」に会いたいのだろう。

宿坊の窓より。

薄ら紅葉のはじまった木々が素敵であった。

二日目は霧雨が振り、霞に溶けかけ浮かび上がるお山は、天狗の棲まいそうな風情であった。

蛇足。

昼食時に小耳に挟んだ若い坊さまたちの会話が面白かった。

「○○さん、明王部はやばいッスよ!」

「……?(不審そう)」

「この前△△さんと本堂の補修してたんスけど、△△さん、「稲荷なんてチョイチョイだ(小馬鹿にしたニュアンス)」って…。そしたらその瞬間梯子から落ちて、下にあった柵がケツに刺さっちゃって」

「……(恐ろしそう)」

「だからやばいッスよ、稲荷!てきめんッス!」

△△さんのケツ事情が心配です。

もひとつ蛇足。

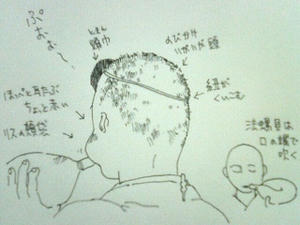

一心に法螺貝を吹く坊さまの後頭部は可愛い。

昨年夏に続いて二度目。

信徒でなくてもOK、一泊二日で高尾山薬王院(真言宗智山派)の宿坊へ泊り山伏修業をダイジェスト的に行なう、お楽しみ的要素もある修業会である。

参加者は91名の大所帯(20代~60代くらい)。

(ちょいと集団行動に疲れたけども、)愉快な体験であった。

体験した行は、

○礼拝行

(題目唱えて五体投地、を108回)

○回峰行

(「懺悔懺悔」「六根清浄」と歌うように掛け合いながら山道を登る)

○滝行

○千巻経

(般若心経を50回唱える)

○月輪観

(心を月に見立てて行なう真言宗独自の瞑想)

○写経

(般若心経)

○法話

(入峰修業と大慈大悲について)

○柴燈護摩

野外で薪と柴を焚く、大掛りな護摩

(昨年8月21~23日の日記に、それぞれの詳細やら感想やら書いとります)

久々の滝行はやはり気持ちが良かった。

(滝に打たれると血行がよくなります。荒療治な健康法だと思う)

山道を登りながら去年の自分を思い出して甘酸っぱい気持ちになったり。

(大きな絵を制作中で…祖母のこと家のこと自身のこと…抱えきれずに飽和状態で、救いを求めて登ったのだったわ)

そして今回特に印象に残ったのは、千巻経だろうか。

薄暗い本堂の中、中央で護摩を焚き、周りを橙・黄緑・紫の袈裟を纏った坊さまが囲み、そのまた周りを参加者が囲み…

早いテンポで切れ間なく読経を続ける。

打ち鳴らされる太鼓・楊杖。低音の地を這いうねるような声。香。護摩と蝋燭の炎が揺らぐ。

大声を出し続けるため軽い酸欠となり、雰囲気と相まって、半分眠ったような曖昧で素敵な心持ちとなり…

時折お堂の中を、自分の体内を、何かが走り回るような心地がした。

とらえ処がないような生々しいような感覚であった。

(最近坐禅で度々訪れる曹洞宗のお寺と対比してみると、面白い。

日常生活のひとつひとつが行、とする禅の、清々しい穏やかさ。

密教の呪術的な非日常感。

どっちもヨイなぁ)

印象に残った坊さまの言葉。

山伏の修業は六根清浄に尽きる。

六根=目、耳、鼻、舌、身、意。五感+心。

日常を生きるうちに少しずつ毒が溜まって、それらが曇ってくる。

山・大自然を仏と見立て、その大きな懐のなかで解毒をし、空いたスペースによい心を宿らせて、また日常を大切に生きてください、と。

また、法話にて…

仏教は慈悲と知慧の宗教である、という言葉がある。

慈悲とは例えば、人の悲しみを我がことと感じること。

仏の慈悲には別け隔てがなく、人の慈悲には別け隔てがある。

大自然のなかに入り行をして、その大きな力に包まれることによって、個の意識…囚われていること、思い込んでいること等…を忘れ、大きな慈みの心が沸き上がってくることがある。

例えばそれが仏性なのではないか、と。

(うろ覚えな上に意訳しとりますが)

なるほどなぁぁ。

ここで、何故私はこのように行好きなのだろう、と考える。

とりあえず自分探しやマゾヒズムでないことは確かである。

やはり解毒を、したいのだろう。

ストレスを発散して力を充電したいのだろう。

非日常的空間に身を置くこと、無心となって大きな力に委ねること、行を終えたという達成感…

どれも気持ちの良いものだ。

また、「行者」である間は、日常のしがらみやら役割やら社会的に纏ったものから解放されるわけで。

ふとした時に感じる、なにか大きな力に触れたような感覚も素敵だ。

(酸欠からくる脳内花畑、もあると思うけど、無心になった時に感じる自然の力、というか。

神仏=大自然=大きな力…例えば光、命…でもあると思う)

修業とはとても有効な心身の健康法、先人の知恵ではないかしら。

ストレスは、逃げたり他人にぶつけたりしないで誠実に対峙し毒を抜けば、自身の力となると思う。

私は力が欲しい。

力のある絵を描きたい。

たぶん私は、「絵の神様」に会いたいのだろう。

宿坊の窓より。

薄ら紅葉のはじまった木々が素敵であった。

二日目は霧雨が振り、霞に溶けかけ浮かび上がるお山は、天狗の棲まいそうな風情であった。

蛇足。

昼食時に小耳に挟んだ若い坊さまたちの会話が面白かった。

「○○さん、明王部はやばいッスよ!」

「……?(不審そう)」

「この前△△さんと本堂の補修してたんスけど、△△さん、「稲荷なんてチョイチョイだ(小馬鹿にしたニュアンス)」って…。そしたらその瞬間梯子から落ちて、下にあった柵がケツに刺さっちゃって」

「……(恐ろしそう)」

「だからやばいッスよ、稲荷!てきめんッス!」

△△さんのケツ事情が心配です。

もひとつ蛇足。

一心に法螺貝を吹く坊さまの後頭部は可愛い。

ここ5日ばかり、月のものが、その、ずっとピーク状態で。

ぐったりである。

どれだけ出血すれば気が済むのかしら私は。

もすこしこう、遠慮とか謙遜とかしたらいいのに。

日頃あまり甘味を好まない質なのだけど、冷蔵庫の片隅に賞味期限が16日過ぎたプリンを見付け、怖いもの見たさで食してみた。

別にどうということもなく、甘かった。

…なにやってんだ、私。

ロールキャベツを鰹出汁と八丁味噌で煮込んでみたら、なかなかによろしかったよ。

ぐったりである。

どれだけ出血すれば気が済むのかしら私は。

もすこしこう、遠慮とか謙遜とかしたらいいのに。

日頃あまり甘味を好まない質なのだけど、冷蔵庫の片隅に賞味期限が16日過ぎたプリンを見付け、怖いもの見たさで食してみた。

別にどうということもなく、甘かった。

…なにやってんだ、私。

ロールキャベツを鰹出汁と八丁味噌で煮込んでみたら、なかなかによろしかったよ。

新宿御苑にて菊花展を観賞。

私はこのつくり上げられた花たちを、グロテスク、と認識している。

品種改良やら矯正やらで、痛々しいほどに真直ぐ均一に伸びた茎。

ものによっては自分で支えられないほどに肥大した花弁。

変形され過ぎてうまく泳げない金魚を見たときのように、「おまえぇ~どぉしてまたそんな姿になっちゃったんだよぉ~~」と半泣きで肩を揺さぶりたくなるのだ。

(私にとって美とは、力のある形である。野性のものはどれもこれも美しい。

人の手による美は、しばしば醜と紙一重であると思う)

大菊の花弁が蠢き絡まり千切れ落ち、這いずってきて袂に入り込む夢を見、それが現実の不吉な予感と重なってゆく、という短篇が内田百けんにあったな。

「犬神家の一族」では菊人形の首が生首にす替えられていたっけ。

整然と並んだ菊たちを見ていると、さもありなんと思えてきて、ぞくぞくする。

傾きはじめた陽光の中、盛りを少し過ぎた江戸菊たちが、微かに色褪せた細長い花弁を窄めて俯き風に揺れる様は、首を竦めた幽霊のようであった。

(…はい、グロだ不吉だとか言いながら毎年うきうきと観に行きます。好きなんです)

(ボールペン画「菊花」はこのイメージ)

(このような人間を根が暗い、とか陰湿、とか云うのでしょうか)

(美と醜、快と不快、喜と悲…等の曖昧なあたりが好きなんです)

その後世界堂にて、アクリル絵の具と紙を購入。

私はこのつくり上げられた花たちを、グロテスク、と認識している。

品種改良やら矯正やらで、痛々しいほどに真直ぐ均一に伸びた茎。

ものによっては自分で支えられないほどに肥大した花弁。

変形され過ぎてうまく泳げない金魚を見たときのように、「おまえぇ~どぉしてまたそんな姿になっちゃったんだよぉ~~」と半泣きで肩を揺さぶりたくなるのだ。

(私にとって美とは、力のある形である。野性のものはどれもこれも美しい。

人の手による美は、しばしば醜と紙一重であると思う)

大菊の花弁が蠢き絡まり千切れ落ち、這いずってきて袂に入り込む夢を見、それが現実の不吉な予感と重なってゆく、という短篇が内田百けんにあったな。

「犬神家の一族」では菊人形の首が生首にす替えられていたっけ。

整然と並んだ菊たちを見ていると、さもありなんと思えてきて、ぞくぞくする。

傾きはじめた陽光の中、盛りを少し過ぎた江戸菊たちが、微かに色褪せた細長い花弁を窄めて俯き風に揺れる様は、首を竦めた幽霊のようであった。

(…はい、グロだ不吉だとか言いながら毎年うきうきと観に行きます。好きなんです)

(ボールペン画「菊花」はこのイメージ)

(このような人間を根が暗い、とか陰湿、とか云うのでしょうか)

(美と醜、快と不快、喜と悲…等の曖昧なあたりが好きなんです)

その後世界堂にて、アクリル絵の具と紙を購入。

プロフィール

HN:

玉川麻衣

年齢:

48

性別:

女性

誕生日:

1977/05/08

職業:

絵描き

趣味:

酒、読書

自己紹介:

ペン画を制作しています。 詳しくはカテゴリー「プロフィール」よりご覧下さい。

連絡先→tamagawa10@hotmail.com

連絡先→tamagawa10@hotmail.com

カテゴリー

ブログ内検索

最新記事

カウンター